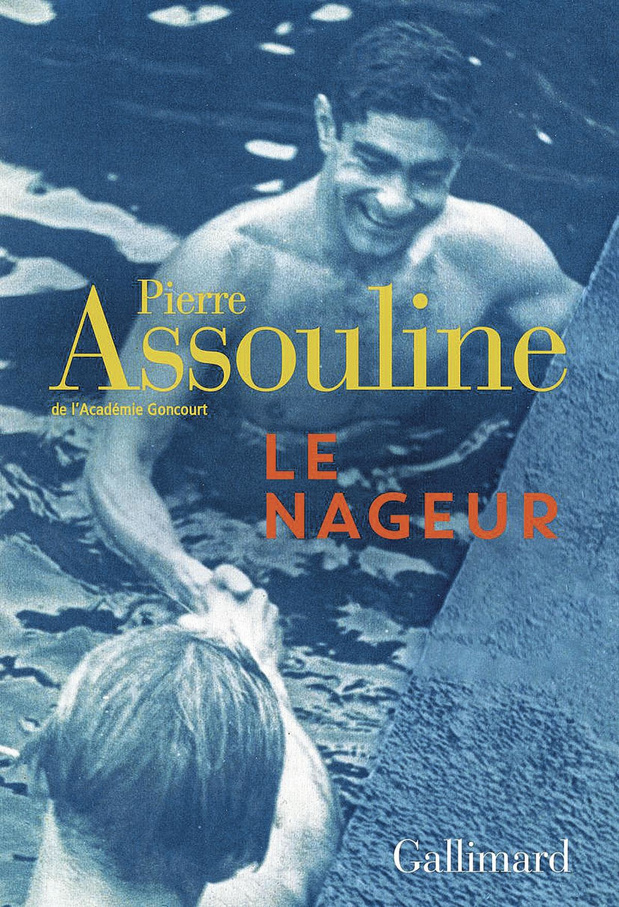

Le nageur de Pierre Assouline est une "plongée" dans un passé tragique au propre comme au figuré, pour que l'onde laissée par le passage d'un homme, un vrai, à jamais ne se referme.

...

Le nouveau "récit" et pas roman de Pierre Assouline (auteur d'une biographie de Simenon) ne réhabilite pas, mais rappelle le souvenir d'Alfred Nakache, grand champion de natation de l'avant-guerre (la correction exige de préciser que "Le nageur d'Auschwitz", roman de Renaud Leblond, est paru à l'Archipel l'an dernier et a reçu prix Antoine Blondin). Car il y eut bien un avant ou un après pour ce juif pied-noir, né à Constantine, qui, la guerre approchant, les remous de l'histoire se faisant de plus en plus violents, sera d'abord protégé par son statut de multimédaillé, y compris par Pétain au début de la guerre (on n'ose imaginer ce qui lui serait déjà arrivé s'il n'avait été qu'un Poulidor des bassins). La fin de la Zone libre signifie la fin de la liberté pour cet homme d'honneur, jusque-là jovial, intègre, fier de sa judaïté résistante dans une France défaite. Il sera dénoncé sans doute par un rival de piscine, devenu ennemi: autant Jacques Cartonnet est blond, aryen - sorti tout droit d'une couverture de la collection Signe de piste, hâbleur, dilettante, méprisant -, autant Alfred est brun, plus trapu, volontaire, persévérant et droit. Deux contraires jusque dans les styles de nage, racé pour l'un, peu orthodoxe, "papillonnant" pour l'autre. Et bien sûr politiquement: Cartonnet adhère et milite dans le parti collaborationniste de Jacques Doriot, Nakache s'engage dans la résistance. Dénoncés, Alfred, sa femme Paule et Annie, leur fille de deux ans, sont amenés à Drancy, puis dans un train à bestiaux direction Auschwitz, où elles disparaissent dès leur arrivée ("On tue les enfants de juifs, pas ceux des résistants", écrit Assouline). Le mari et père ignore leur sort, ce qui le 'sauve' sans doute. Une fois encore, le champion s'accroche, tient, touche le fond (mais comment peut-on toucher le fond du néant?), surnage, garde la tête hors de l'eau pour ne pas se noyer dans le chagrin ou la résignation. Un lieu, Auschwitz, où l'horreur confine à l'absurde, où les Allemands organisent des compétitions sportives, où l'on ne travaille pas le dimanche, où l'on coud les poches des prisonniers pour qu'ils ne puissent mettre les mains dedans et avoir l'air désoeuvré. Assouline n'est jamais aussi bon que dans son rôle de chroniqueur romancier plutôt que lorsqu'il imagine et invente (voir "Le paquebot", roman précédent). Il est l'archiviste de la mémoire sans être cependant poussé par le devoir, de l'antisémitisme des siècles, et surtout de celui de la première moitié du vingtième. Six millions de morts, c'est épouvantable, ahurissant, mais cela ne veut rien dire... ou, plutôt, cela ne dit rien. Mais la vie, la mort d'un individu, d'une famille que l'on découvre, dont on suit le destin tragique, humanise la tragédie, la rend par les mots, le récit, palpable. Et quand Pierre Assouline se met dans les pas d'Alfred ou plutôt dans son sillage, qu'il reste dans son couloir de biographe, il excelle. Ce livre, sans doute l'un de ses meilleurs, est une sorte de condensé de "Lutétia", "Sigmaringen", "Retour à Séfarad" ou encore "Le dernier des Camondo", autres récits, qu'il évoque dans le cas des deux premiers. Ce trou, cette béance dans les eaux de l'histoire de l'humanité, est à la fois une leçon de courage immense (comment garder la tête hors de l'eau quand on vous tire vers le fond), le recueil d'une vie, de deux autres - assassinées, amputées -, de millions, sauvées de l'océan de l'oubli. D'autant que l'humanité navigue, encore et toujours, dans les eaux troubles de la déshumanisation de son prochain, de son double, surtout inversé... Une plongée nécessaire dans un destin personnel autant qu'universel et tragique, dans laquelle l'eau semble en effet avoir de la mémoire, sous l'effet de la plume et des recherches de Pierre Assouline, lequel redonne un souffle de vie aux faits, implacables mais désormais inertes.